Durante l’età repubblicana gli architetti e gli ingegneri romani, che in massima parte sono rimasti anonimi, si dedicano non solo a perfezionare

tecniche più antiche – ispirandosi in primo luogo ai modelli greci – ma anche a testarne di nuove.

Sono soprattutto la

sperimentazione e l’impiego di nuovi materiali, insieme alla particolare attenzione data all’utilità degli edifici, a differenziare la

storia dell’architettura romana da quella greca.

FOCUS

MATERIALI E TECNICHE ARCHITETTONICHE

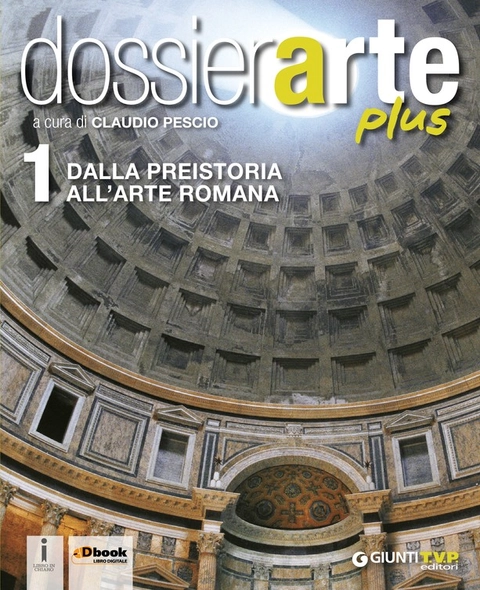

Dossier Arte plus - volume 1

Dalla Preistoria all'arte romana

Laura Fenelli, Emanuela Ferretti, Laura Guasti, Claudio Pescio

Treccani Giunti TVP, 2015

VERSIONE DIGITALE

ALTRI FORMATI E SERVIZI