10. ROMA IMPERIALE >> L’arte romana in età imperiale

I sarcofagi figurati

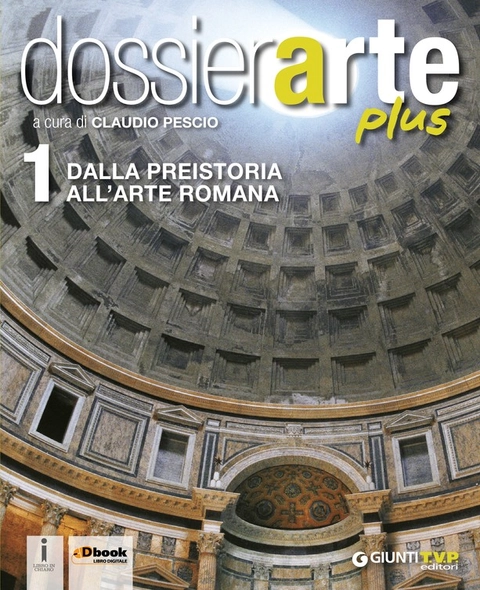

Dossier Arte plus - volume 1

Dalla Preistoria all'arte romana

Laura Fenelli, Emanuela Ferretti, Laura Guasti, Claudio Pescio

Treccani Giunti TVP, 2015

VERSIONE DIGITALE

ALTRI FORMATI E SERVIZI